自らの手を動かし、リアルなスケール感を身に付ける。

人間の生活とそれを支える家具や空間の関係性をリアルに感じ取るためには、実際に自分の手でものを作る経験が不可欠です。まずは手を動かし、自らものに働きかけることで室内建築の基礎を養っていきます。

既成概念にとらわれない、自分なりの表現を模索する。

既存の概念にとらわれず、自分なりの表現を見つけていくことが重要です。また、家具やインテリアや建築といった領域にとらわれても表現は狭まります。室内建築ではそれらの領域をかたよることなく総合的に学習することで独自の表現を模索していきます。

子供たちのためのデザインを通して事物を再発見する。

生活の中にいるのは大人だけではありません。例えば、まだ体も小さく、社会常識にとらわれない子供たちも等しく私たちの生活空間に参加しています。そのような子供たちのためのデザインを通して家具やインテリアや建築のデザインを再発見していきます。

キャリアにつながる資格の取得にも対応。

室内建築専攻領域では、4 年間の課程の中で、一級・二級建築士/木造建築士受験資格、施工管理技士受験資格、インテリアプランナー受験資格、商業施設士受験資格などを取得することができます。また、インテリアコーディネーター受験のための対策講座も用意しています。

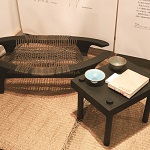

学生の作品

4年間の学修の流れ

1年次 手と頭を働かせ、モノ感、スケール感、思考力を鍛える

人間の生活を支える家具や住空間の成り立ちをリアルに感じ取るには、実際に自分の手と頭を総動員した「経験」が不可欠です。材料の重さ、固さ、もろさ等を加工によって実感し、空間を描いて実際と比較し、空間の方向性を構想する。こうした訓練を通じて学修の基盤をつくります。

課題紹介

授業:木工Ⅱ

授業:木工Ⅱ

課題:スツールの制作

スツールの制作を通して、昇降盤、横切り盤によるほぞ取り加工、ボール盤、角のみ盤によるほぞ穴掘り、治具制作と丸棒の成形などを学び、手加工の手技の向上と自由な造形表現の技法を身につける。

2年次 いくつもの課題をこなしつつ室内建築の奥深さを知る

指標である家具、インテリア、建築の3課題と総合課題に取り組み、室内建築がカバーする広範な領域とその面白さや難しさ、奥深さを経験的に知る学びを進めます。また、将来の就職活動を見据えて、さまざまな空間系の仕事につながる課題をこなします。

課題紹介

授業:室内建築A

授業:室内建築A

課題:座面を持った棚の制作

与えられた2 種類の材料を用いて、棚と座という2つの機能を有した家具をデザインし、実物制作までを行う。「椅子」や「棚」いうと固有の家具の形象を解体し、新たな視点で家具のカタチを思考する。

3年次 より深く広く専門知識を修得し、資格取得を目指す

家具、インテリア、商環境、建築の専門的科目から各自選択し、学びを深めていきます。同時に、他専攻領域の専門科目を履修することで、視野や関心を広げていきます。そして、3年次から特定の教員について、その専門性を共有するゼミナールがはじまります。また、資格取得のための科目群も履修のピークとなります。

課題紹介

授業:室内建築G

授業:室内建築G

課題:場の発想、場の変容、場の創出

ある場所を、そこがどういう場であるのかを読み解き、その空間を新しい発想で変容させ、それまでとは異なる感覚を発生させたり、異なる用途を組み込み、新たに場を創出させたりすることを学ぶ。

4年次 これまで学んだ経験を総合し、卒業研究に取り組む

卒業するための最終科目である卒業研究を通して、室内建築での学修を集大成させます。卒業研究の成果(論文・作品等)は、学内展覧会で発表し、審査され、合格することで所定の単位が認定されます。コンセプト、造形、表現手法の全てが審査対象となります。

課題紹介

授業:卒業研究

授業:卒業研究

学生が設定した研究テーマに基づいて教員の指導を受けながら、各自4 年間の学修・研究活動の成果をひとつの集大成として発表することを目指します。

取得可能な資格

中学校教諭1種(美術)教員免許、高等学校教諭1種(美術・工芸)教員免許、学芸員、一級・二級建築士/木造建築士受験資格、インテリアプランナー受験資格、施工管理技士受験資格、商業施設士受験資格

卒業後の進路

家具デザイナー/インテリアデザイナー/ディスプレイデザイナー/

インテリアコーディネーター/インテリアプランナー/空間プロデューサー/エクステリアデザイナー/空間デザイナー/建築家/都市デザイナー ほか

1学年の学生数

39人 *2025年度1~4年の平均学生数