Home > 室建を支える人々 > 栗山茂

室建を支える人々

栗山茂

KURIYAMA Shigeru

非常勤教員

▼略歴

1968年東京都生まれ。

東京造形大学 造形学部 デザイン学科卒業。同大学卒業後渡米、1995年フロリダ州PAVLIK DESIGN TEAMに入社し、プロジェクトデザイナーとして主に百貨店、専門店等のインテリアデザイン、クリエイティブデザインコンセプト、デザインデベロップメント(基本設計)に携わる。

1998年テキサス州RTKLアソシエイツインク入社後、ホテル及びショッピングセンター等大型商業施設プロジェクトにおける、デザインコンセプト、デザインデベロップメント、プロジェクトコーディネーションに携わる。

2001年に帰国後、株式会社船場取締役としてデザイン部門SEMBA DESIGN DIVISIONを設立し、ディレクターとして総合的なデザインを監修。

2005年、デザイン部門を分社化したNONSCALE株式会社を設立。

現在は国内のみならず海外の商業施設・店舗・オフィスなど幅広く手掛けている。

▼関連リンク

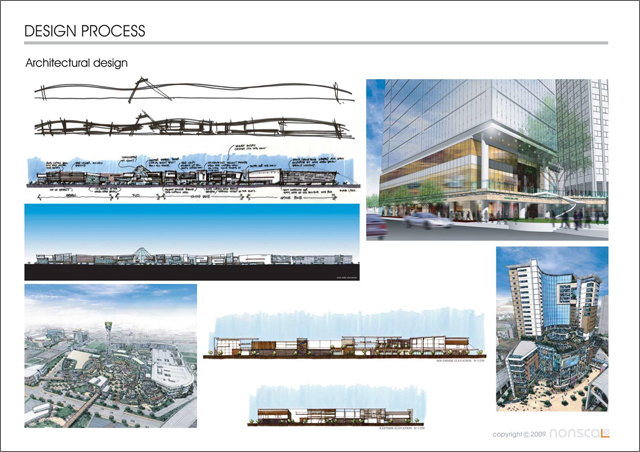

業務範囲は、都市開発といった街づくり的な大きなものから、ショッピングセンター、テナントビル、専門店、飲食店、あるいはエンターテイメント、オフィス、ホテル、展示会などまで、プロジェクトの業種や規模、あるいは立地を問わず、幅広い環境デザインの提案をしています。

その業務内容もコンセプトメイキングから始まり、マスタープランニング、建築デザイン、インテリアデザインからサイン計画まで、トータルな視点から考えたデザインおよびサポートを行っています。

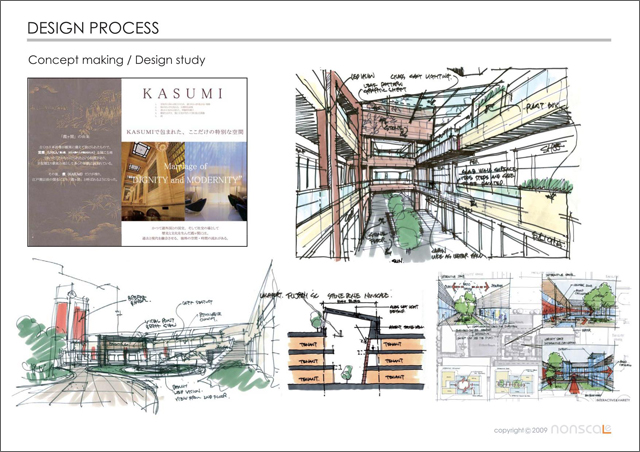

私が商業施設のデザインに心がけているのは、コンセプトと機能とそれに伴うデザインのバランスです。

まず、商業施設の開発計画を成功に導く大事な要素は、調査・MD計画に基づいたプロジェクトの軸となる明確なコンセプトメイキングを行うということです。

このコンセプトがプロジェクトの命運を左右するといっても過言ではありません。

そのコンセプトが明確にターゲットをとらえ、かつ斬新であり、地域性に基づき、地域社会と共に発展していく事が必要です。

それに加え、商業施設には感動、驚き、楽しさ、癒し等々を与えるコンセプトも当然必要です。

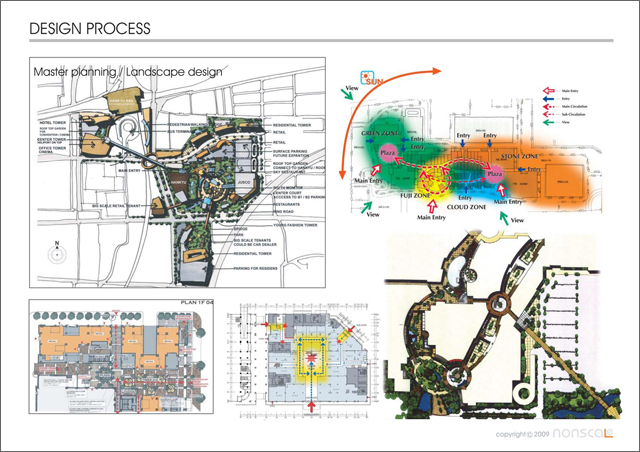

次のステップで、コンセプトに基づいて大事になってくるのが、マスタープランニングになります。

基本的に、その地域においての商業に対する習慣や文化や国民性を理解した上でのプランニングが大事になります。

それができた上で初めて、集客できるマスタープランを展開することが可能になります。

特に大型の商業施設物件の場合、ただ単にデザインだけを考えるのではなく、魅力があり集客力が高く、回遊性のある計画を進めることが大事であると考えています。

敷地から周辺環境を大きく捉え、車の導入や駐車場の規模も含め、人をどう効率良く導いていくかも大事な要素です。

プランとデザインはリンクしているもので、それらが一体的にデザインされた空間が、非常に魅力的な商業環境を創造できると考えています。

また同時に、テナントが売りやすく顧客が買いやすい効率的なレイアウトにする必要があります。

テナントの賃料バランスを考慮した配置計画も併せて考えながらプランニングを行う必要があります。

その結果、全てのテナントにとって均等に魅力的な配置計画になります。

結果として、デベロッパーが全てのテナントから良い条件で賃料も回収できるとういう事が実現できます。

マスタープランニングの段階では、以上のような商業施設として成功するための可能性を、最大限に引き出せるように計画します。

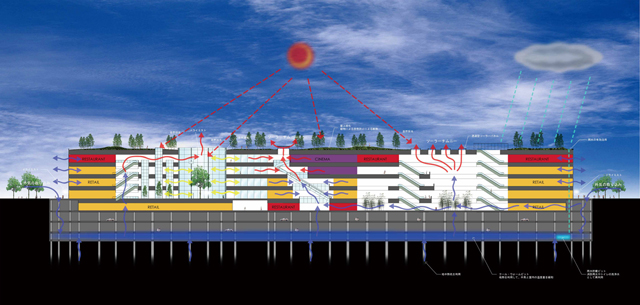

またマスタープランニングと同時に、環境配慮が必要不可欠となってきている今日ですが、

特にエコやサスティナブルを中心としたランドスケープ計画の提案は、非常に大事な要素になってきています。

このマスタープランと共にリンクしたランドスケープデザインが、更に、相乗効果によって、魅力的な商業空間を創造すると考えます。

以上の様に大型の商業施設をデザインするという事は、プランニングはもちろん、事業主やテナントサイドの多くの与件を理解し、全体をコントロールしていく事もデザイナーに求められる条件となります。

それが大型の商業施設の環境デザインをする上での醍醐味と言えます。

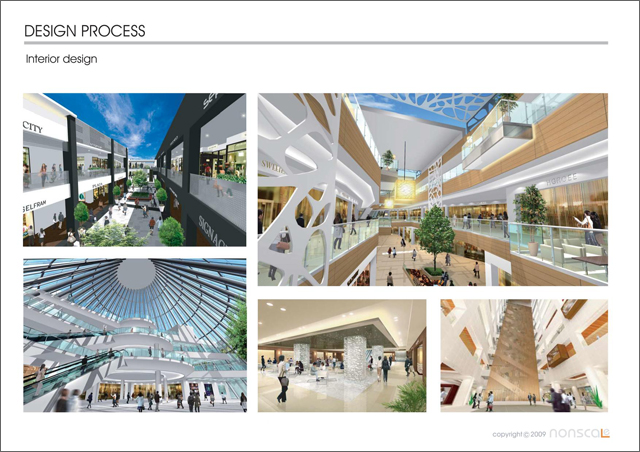

そしてこの様な基本的な与件をおさえたプランニングを行った上で、より詳細なデザインを考えていくことが大事です。

具体的なデザインにおいて大切なのは、アイデェンティティーのある環境づくりです。

差別化によってブランディングをはかり、集客力を高め、永続的にリピートしてもらう事が必要です。

その為にコンセプト及びマスタープランに基づいて、独自性があり、お客様の記憶に残り、意味のあるデザインを行う事が大切です。

この記憶に残るという事が独自のブランディングにつながってくると考えます。

また斬新なだけではなく、費用対効果やコストバランスを考えたメリハリのあるデザインも必要です。

また、人が回遊しやすく、あるいは、テナントへの視認性の高い環境づくりも考えなければいけません。

通路の幅や、空間の大きさ等々も適切なバランスをとっている必要があります。

多層階の場合は、マスタープランと共に人を上層階に回遊させるアイデアも必要になってきます。

この様に、インテリアデザインにおいても、商業として成功するために様々なポイントをおさえた空間作りが求められます。

建築デザインも、インテリアデザインと同様に、様々なポイントをおさえたデザインを行う事が必要です。

更に、建築とインテリアデザインは分けて考えられがちですが、施設全体のアイデェンティティーや統一感のためにも、リンクして考える事が必要です。

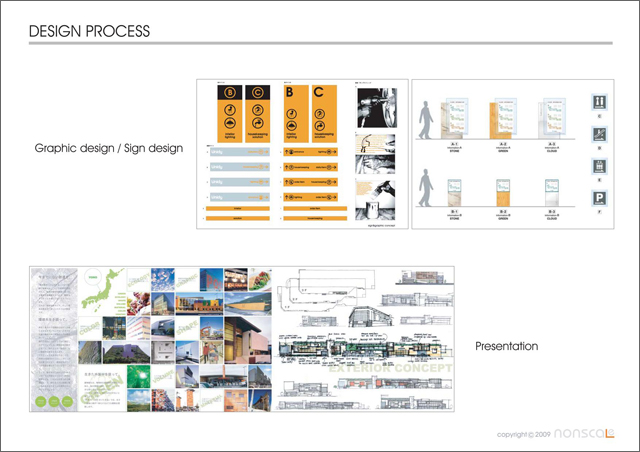

また、地域に根付きランドマークとなる様なデザインや、視認性の高いサイン計画も合わせて必要となります。

また、インテリアデザインにおいても言えることですが、初期の見栄えが良くても、維持ができなければ、意味がありません。

安全性も含め、運営・メンテナンスを考慮したデザインが必要です。

デザインだけが先行せず、運営も含めたすべてのバランスを考えた環境づくりが大切です。

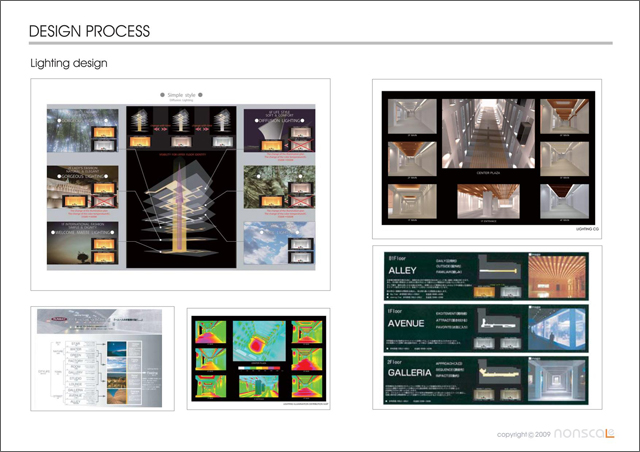

ライティングについても、コンセプトに合わせた計画が非常に重要になってきます。

ライティングは商業施設の環境デザインに大きく影響します。

照明もマスタープランと共に、メリハリのある演出が必要で、コンセプトや全体のデザインと合っていなければいけません。

そのためには照明計画もコンセプトの初期の段階から考えていく事が必要です。

また今の時代当然エコロジカルな提案も併せて考えていかなければいけないと思います。

昔は費用に対して効果が無く、懸念されていましたが、現在はかなり改善してきていますので、積極的に導入するべきだと思います。

実際に私が日本で手がけているプロジェクトも、ベース照明にLEDを採用して照明計画をするなど、前向きに検討されています。

あるいは、既存の照明をLEDの器具に交換していっているケースもあります。

初期投資も以前とあまり差が無くなってきているのは非常に好ましい事です。

ただし、私は思うのですが、LEDが良いからといって、なんでも使えばいいとは思いません。

電球やハロゲンと違い、LEDは光の波長が違いますので、人に対して、安らぎを与える光ではありません。

よってあまり長時間滞在する様な空間には向いていないと思います。

大事なことは、それぞれの器具や製品の特性をいかした、バランスのとれた計画だと思います。

それからプレゼンテーションというのも非常に大事で、いかにクライアントに我々の想いを理解してもらうかというのも、デザイナーの義務だと思います。

わかりやすく、いかにクライアントに感動してもらうか、協力する関係者に理解してもらうかが重要だと感じています。

クライアントやコンセプトに応じて、色々なスタイルで提案することも必要なのではないかと思います。

近年、サスティナブルであることは必須になりつつあります。

その存在は建築計画だけでなく、商環境デザインにも大きく考慮すべき課題となっています。

実際私が現在手がけているプロジェクトのほとんどが、エコ、サスティナブルの提案を求められています。

ただしエコ、サスティナブルといった言葉はまだまだ人によって捉え方が違います。

後からつけた様な壁面緑化・ソーラーパネル等の設置だけがサスティナブルではありません。

エコには大きく2通りの意味があると考えております。

一つはハードエコです。環境への負荷を減らすというためのものとして、一般的に言われているエコ技術です。再生可能エネルギーの利用や環境負荷の軽減、リサイクル、超寿命化などの技術的な取り組みを指しています。

それに対して、もう一つはソフトエコという考え方です。

自然環境に関わる活動や、自然本来の持っている循環システムなどを活用したもので、地球環境にとってマイナスにならない事です。

個人のライフスタイルや社会環境が快適で持続可能であるかということがポイントです。

環境運動や住民参加、ユニバーサルデザイン、生物環境の保全、街並み景観の保全などの活動が挙げられるかと思います。

ここで注意したいのが、エコの間違った捉え方をしてはいけないということです。

例えば、植物を植えるだけで維持・管理までを考慮せず、作ってしまうというようなことです。

そういう姿勢ではなく、ハードエコ・ソフトエコに偏らず、両方を総合的に行うことが重要だと考えています。

ソフトとハードが融合したユニバーサルなエコとして捉えることが重要だと考えております。

そして、ランニングコストやメンテナンスへの考慮を行うことで永続的でなければ意味がありません。

壁面緑化・ソーラーパネルなど環境配慮型技術の特性を知り、自然の持つ循環システムを活用し、人・建物・生態系が調和する提案を行っていくことが必要になります。そして、ライフサイクルコストやメンテナンスへの考慮することで数十年先を視野に入れた提案も可能になります。さらにその土地の特性から植物の選定を行うことでより環境と調和する提案が生まれます。

サスティナブルであることは、生活者意識・環境配慮・都市計画など、さまざまな視点から考える必要があるため、バランスのよいサスティナブル計画を行うことができるよう、日々研究しその必要性を、街づくりの開発に携わるみなさまに理解を求めながら、意識をもって取り組み続けています。