CSP5 シンポジウム

- 司会:

- 皆さま、本日はCSP5「志向と選択」のシンポジウムにお集まりいただきありがとうございます。では、最初に本学の美術館委員会の藤井匡准教授よりご挨拶申し上げます。

- 藤井:

- 美術館委員の藤井です。本日はお足元の悪い中、多数の方々にお集まりいただきましたことに感謝を申し上げます。中里和人美術館長が所用により欠席しておりますので、代わりに挨拶を述べさせていただきます。

ご存知の通り、東京造形大学美術学科の教員が中心になって企画を行う絵画と彫刻の卒業生の現在を紹介する展覧会「CSP」は、2013 年から継続的に開催されてきて、今年度で5回目を数えます。最初の3回は、渋谷の桑沢デザイン研究所で行われ、前回展からは東京造形大学付属美術館に場所を変えて開催されています。出品者の方々、あるいは来場者の皆さまにとっては、こうした会場の変更は、まずは出品作品の見え方、考え方、捉え方の違いとしてご理解されることと思います。

しかしながら、美術館という立場から考えた時には、また違った意義や価値をそこに見いだすことができるでしょう。博物館法に規定される美術館の活動は主に、美術作品などの収集、保存、展示、調査研究とされています。このうち、他の文化施設や、商業施設とは異なる、美術館独自の社会的役割、何よりも、収集というアーカイヴの活動にあると言えます。

一般に、美術館におけるアーカイヴと言えば、美術作品をコレクションするということが真っ先に思い浮かびますが、しかしながら、そうしたオブジェの収集だけをアーカイヴの対象に限定する必要はないはずです。ここまで、あまり対象とされてこなかった「形を持たないもの」のアーカイヴも同様に必要だと言えます。そうしたアーカイヴすべき「形にならないもの」の代表と言えるのが、大学での教育活動であり、また、社会で活躍する卒業生の活動だと思われます。

「CSP」において、この2つが展示と討論の両面から実践され、来場者の方々に共有され、記録として保存されていくことは、美術館にとっても大きな意義があると考えています。

東京造形大学は、一昨年に創立50 周年を迎えました。現在その歴史の整理が行われておりますが、今回の企画がその上での新たな歴史を構築していくものとなることになることを期待しています。

本日のシンポジウムが、ここにおいでのすべての皆さまに有意義なものになることを祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

- 司会:

- では、これからシンポジウムを進めていきますので、保井先生、よろしくお願いいたします。

- 保井:

- 私は本学の美術学科、彫刻専攻の教員をさせていただいております、美術家・彫刻家の保井と申します。本年のCSP5「志向と選択」の企画者であります。本日は、お足元の悪い中、たくさんの方々にきていただいて本当にありがとうございます。早速ですが、シンポジウムの簡単な流れといいますか、シンポジウムというと何か緊張してしまいますね(笑)。適当な感じでいいですか?(笑)

シンポジウムの流れとしては、まず最初に作家さんを紹介して、今回のモデレーターを紹介した後に、私の方から、CSP、今回で5回目なんですが、確認事項というか、改めて確認したいことがありますので、その点について少しお話をしたいと思います。あとは、今回の展覧会の経緯といいますか、テーマみたいなことを説明してから、本日のモデレーターさんに引き継ぐ感じで、とりあえず私の方から進めていきたいと思います。

本日の出品者とシンポジウムのパネリストを紹介します。まずは、向かって一番左の作家さんは、鈴木のぞみさんです。次は五月女哲平さん。次は、髙田安規子・政子さんです。お二人はユニットで活動されております。次は樋口明宏さん。続きまして、本日のモデレーターをご紹介します。ヴァンジ彫刻庭園美術館の学芸員、森啓輔さんです。

本日は、私がシンポジウムを進行していきたいと思います。終了は7時を予定しています。そのあと、レセプションパーティーをしますので、シンポジウムで質問しきれなかったとか、聞きたいことがあるという方は、パーティーの方にもご参加いただきたいと思います。

まず、CSP についてなんですけれども、先ほど藤井先生からもお話がありましたけれども、2013 年からCSP1が始まって、桑沢デザイン研究所というところで行なっていたんですけれども、そちらは、いわゆる美術館のギャラリーというようなホワイトキューブという感じではなくて、名義上は駐車場と言われるような空間で、そこでたまにイベントをやるという環境でした。そこから、昨年、CSP4 が本学の美術館に移行して展覧会を開催したわけですが、本学の美術館は、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、白井晟一さんが設計して、美術館のわりにはかなり象徴的な佇まいの中で、非常に有機的で、物質性の強い、特徴的な空間だと思います。CSP1、2、3、4、そして今回の5回目もそうなんですけれども、それぞれ教員が開催というか、企画をしているんですが、みなさんそれぞれ作家という立場でもあります。その作家という立場の人間が、その空間とどういう風に対峙するかということは、かなり問われてきたのではないかなと思います。

昨年開催したCSP4では、現CSP 実行委員の責任者である高橋先生が企画しましたけれども、その時がこの美術館での初めての展覧会でした。私自身、個人的にも桑沢から本学にうつっての初めての展覧会で、美術館とどういう対話をするのかというのは非常に興味深くうかがっていました。その展覧会は、非常に大胆で、美術館の特性をある意味消すというような、アプローチをしたように見えます。しかしながら、単に消すイコールなくす、ということではなくて、消すことで、ないものがあるという状況を作り上げた気がしていて、展覧会自体も「あること ないこと」というタイトルでしたが、そういった感覚に導いてくれるというものが、私にとっては新鮮でした。何を言いたいかというとですね、本学は他大学のようにキュレーターを育成する学科というのはありません。教員である作家、あるいは表現者が、展覧会の内容も含めて考察し、その姿勢を場と対峙する、そこに起きうる可能性とか、有効性を教育の現場で示すことが大事なんじゃないかということを、実際、今回のCSP5を開催して、改めて感じたことです。私自身も、作家活動をしていく中で、多くの対話、まあ、特に彫刻表現だからかもわかりませんけど、非常に求められてきたように思います。

次に展覧会についてなんですけれども、企画者となったわけですが、先ほどお伝えしたように、私も教員でありながら、本当だったら皆さんと一緒に展示してセッションしたいなみたいな状況だったんですけれども、作家として展覧会に出品できなくても、一作家としてできること、意識することはあるんじゃないか。そこから、この展覧会をどう整理していけばいいのか、ということを意識しました。

一つのポイントとしては、そこに何かがある、そしてそこに強い意志が内在していると。そのエネルギーによって空間が一体となるような。非常にシンプルな意識だと思いますけれども、そういうものを考えながら、美術館を有機的な、そして非常に強い物質的な空間と対峙して、全面的にそれをどう受け入れるか、力がありながら、存在感ももつ、そのような作品を展覧会に出品して構築できればいいんじゃないかなと思いました。

内容については、このテキストを読んでいただければいいかと思います。今、情報化社会の中でかなり不確かな情報が多いという環境にあると思うんですけれども、それぞれの作家さんがそれを積極的に対峙しながら受け入れて、しかも非常に触覚的にそれらの志向の中で、社会の中にある事象を選択しながら、強固なリアリティーを作品を通して築き上げていっているのではないかという風に思います。その上で、今回の作家さんを選出し、森さんも、普段から作家達の作品を細かく見ていたというのを感じていたので、それぞれお願いしました。

今回のシンポジウムでは、それぞれの作家さんが選択する上での志向がどこから来るのか、その根っこの部分、それを精神という場合もあるかもしれませんが、そのような部分が、展覧会とシンポジウムを通して、少しでも見えてくれればいいんじゃないかという風に思っています。

作家さんにお声がけした時は、ほとんど要望を出さず、テキストをお渡ししただけで、空間が物足りなくなっても良いんでという漠然としたお願いをしました。簡単ですけれども、私からの説明は以上です。

ここからは森さんにバトンタッチしようと思います。

- 森:

- ヴァンジ彫刻庭園美術館学芸員の森と申します。本日は、モデレーターという役割を仰せつかりましたので、できるだけ作家の言葉を汲み取れるように進めていきたいと思います。最初に、今回保井さんにお誘いいただきまして、こういった場に立たせていただけて本当に光栄です。

ヴァンジ彫刻庭園美術館は、静岡県の三島駅が最寄りの駅になりまして、場所としては長泉町にあります。クレマチスの丘という場所の中にある美術館なので、もしかすると足をお運びいただいたことがある方もこの中にはいらっしゃるかもしれません。今回は、マンズー美術館ということで、マンズーは1908 年生まれで、ジュリアーノ・ヴァンジは1931 年生まれで、イタリアの先行するアーティストの美術館でのイベントということで、そういったご縁も感じています。ただ、私はジュリアーノ・ヴァンジを研究しながら、現代作家の展覧会を担当していることが多くありまして、ドイツで活躍されるイケムラレイコさん、もの派のアーティストの菅木志雄さん、絵画の日高理恵子さんですとか、現在は朴の木で花や植物を彫られている須田悦弘さんの展覧会を担当させていただいておりまして、そういった意味でも、絵画や彫刻というものを私より先行する現代のアーティストたちとともに展覧会を作り上げながら、現代の絵画と彫刻にどういう価値を生むか、意味を結ぶかということを考えている立場ですので、そういった自分自身の経験を踏まえながら、アーティストにお話をお伺いしたいと思います。

保井さんが先ほどおっしゃられていたように、今回の美術館というのは白井晟一が設計していまして、マンズーの作品も展示されているというある種特殊な環境の場での展覧会をCSP5は行なっています。こういった保井さんの言葉を借りるならば、「場の対話」という空間性、建築との関係性ということも、少なからず作品の「志向と選択」という言葉を改めて述べるならば、どういった作品を選んでどういった場所に置くのか、という選択にも関わると思うので、そういったことをディスカッションでも聞いていきたいなと思います。

ではまずこれから最初に、だいたい10 分か15 分くらいほどを目処で考えていますが、作家の方々から今回の展示作品について解説をしていただきたいと思います。ただ、解説の前に今回、保井さんが企画を立てられた「志向と選択」という言葉も結構悩まれることもあったかと思いますが、そういった展覧会のテーマを与えられて、どういう風にお考えになられたかということも交えながら、作品の解説をしていただきたいなと思っております。

一番最初に、樋口さんからお願いできますか? - 樋口:

- 樋口です。よろしくお願いいたします。今日は朝から土砂降りで、自分も行きたくないなーと思ったくらいの中で、こんなに来ていただいて、ありがとうございます。まず、「志向と選択」というテーマを与えられて、どんな作品を出品しようかということに関しては、全く困らなかったというか、さすが作家さんがキュレーションして、テーマを考えてくれて、作家にやりやすいような、どうとでも捉えられるような、そういうテーマなんじゃないかなと思います。特に僕の作品は使っている素材は、まさに自分の志向、僕の興味のあるものを使った作品が多いですし、それをどういう風に作品にしたかというのは、多分作品をよーく見てくれれば、わかるんじゃないかなあ。そんな難しく考えて作っているわけではないですし、よーく見ていただければ、この人はこういうのが好きで、ここをこういう風にしたんだ、って。僕が理想的に自分で思っていること以上に、作品はもっと正直に表しているんじゃないかなと思っています。あと、新作ではなくて、今まで作って来た古い作品でもいいということだったので、本当に自由に好き勝手に考えさせていただいたというような形ですね。

- 樋口:

- これは、クワガタの標本に漆と金などで蒔絵をしたものです。今まさに僕が趣味ではまっている昆虫標本を集めるところからスタートしているのかも知れないですね。僕が彫刻家として昆虫標本を見たときに、形の面白さと材質感、昆虫の材質感に興味を持つというのはちょっと変わっているかもしれないですけれど、材質感が同じ甲虫でも、メタリックな金属質な輝きをもつものもありますし、このクワガタのように塗りたての黒漆のような材質感もあリますし、工芸作品でこんなに精密に細かく作ることはできないなというところから、クワガタ、昆虫を黒漆に見立てて、それに蒔絵をするという作品を作りました。それで、もう一つさらにおまけとして、クワガタを戦国武将の甲冑に見立てて、家紋を入れて、戦国時代の武将の実用だけではない美意識みたいなもののイメージを追加して、作品にしたものです。

- 樋口:

- これは、今回出品している作品と共通するもので、「修復シリーズ」と自分で勝手に名付けているんですけれども。古い仏像で、欠損している部分を自分で勝手な解釈で修復するシリーズで、これはヒーローのイメージで修復した作品です。

- 樋口:

- これは、姫路城の古材をたまたまオークションで手に入れて。これも自分の好みで古い材木―なかなかいい形の、自分の好みのもので、2、3年、買ってから何か形にしたいなあと思いながらも、そのまま放ってあったものです。古いものに神が宿るという、河鍋暁斎の絵の中にもある、古くて捨てられたものに手足が生えて付喪神と言うんですか、唐傘お化けとか。そういう今まで人間の役に立ってくれていたのに、そのまま捨てられてそれが怨念になってお化けになるみたいな。そういう古いものに宿る生命みたいなことに、彫刻というものを考えて来た中でちょっと繋がって、これが「付喪神シリーズ」ということで、足だけつけた作品です。

- 森:

- ここからは、会場の作品の説明になりますかね。

- 樋口:

- はい。これは、新作で初めて出したんですけれど、ここに展示したら5割り増しぐらいに良くなってびっくりしてますね。こんな場所はもう他にないんじゃないかなと思うんですけれども。先ほど見せた「修復シリーズ」で、古い仏像を修復したものですね。足と手をつけて。僕の中で仏像で十二神将とか、四天王とか、そういうものが大人になって、かっこいいな、いいなあと、仏像が好きになって。小さい頃に好きだったヒーロー、ウルトラ兄弟とか仮面ライダーのシリーズとか、そういうものとの共通性、同じじゃないかなと思ってできた作品ですね。小さい時に好きなヒーローのテレビ番組が始まる時に、そのフィギュアみたいなソフビの人形を出して来て、それを手に握ってテレビを見ていたというのは覚えていて、子供の時にそのフィギュア、ソフビの人形をすごい大事にしていたという思いがこもっているというのは、もしかしたら仏像も長い間いろいろな人に拝まれて、思いを託されているような仏像とそういうフィギュアの共通性を、僕の中で一つにした「ヒーロー」という作品です。

次、お願いします。 - 樋口:

- これは、古い作品ですね。割と初期の頃の15 年前くらいの作品です。古いうさぎの毛皮でできたコートを使っています。下のぬいぐるみもそういうコートをヨーロッパの蚤の市で買ってきて…いくつか同じような古いコートを買ったんですが、それを切って、うさぎ状の形に作っています。

- 樋口:

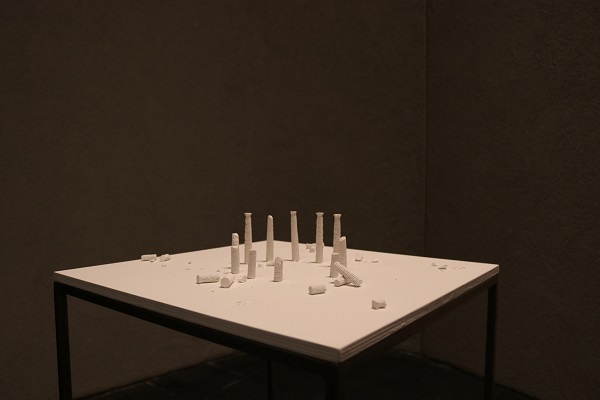

- これは古い積み木に彫刻を彫っているものです。以前借りていたアトリエは、教会が幼稚園をしていて、その幼稚園が廃園になった後の部屋を借りていたんですけれど、そこに置きっ放しになっていた古い積み木を使っています。この古い積み木というのは今まで気づかなかったんですけれど、すごく僕の中では特別で古い積み木を並べただけで十分に彫刻的な要素を持っているのに、またバラバラにしても趣がある、すごく自分の好みの素材です。積み木がバラバラになったようなイメージと、神殿、古い遺跡のイメージと重ねて作った作品です。

- 樋口:

- 次の作品は、解説なしで見ていただいて、思った通りの作品だと思います。男性トイレのわきに置いているんで、見忘れていた方は、しっかり見ていただければと思います。自分の中でもこの作品はわからない….どうしようもないつまらない作品って思える時もあるし、いやいやなかなかいいじゃないかと思えるような、なかなか判断できないところがいいかなと思っています。

- 森:

- 少しだけ私から、樋口さんの作品がどういう風に見えるかということと、樋口さんに一つ質問をさせていただきたいと思います。樋口さんの作品はご覧いただいた通りある種、作品に対しての制作方法としては彫刻的な手法を取られているというか、彫ったり、モデリングをするような形ですとか、切って再構成するような形。クマの作品(「熊」)は、私が説明すると野暮ですけれど、置物に塗る、表層を覆うという形で作品が作られていて、何か欠損しているものを補うような、復元するような形。樋口さんの作品は一番制作年が広くて、2002 年から2018 年なんですが、2002 年の「うさぎのコート」は、うさぎの毛並みを実際のうさぎに復元するというようなことを手法でやって、現代における「修復‒ヒーロー」のような、欠損しているところを補うということも、想像力の介入の余地に差はあるとしても、同じ方法論じゃないかなと思うんです。

樋口さんの作品というのは、どういう効果があるのかというと、過去の素材に介入させて、そこに新しい素材を自分の手で加えられたりする。過去という時制に対して、現在という時制を入れるということで、一つのある統一的な価値観のあるものに作家の手を介入させることによって、価値観が複数出てくる。ハイとローとか、現在と過去とかそういった価値観が複雑化していくという、ある種キッチュな作品として見えることがあると思うんです。

質問としては、樋口さんが選ばれている素材としての共通性として、過去にある人為的な介入があったもの、もっと柔らかい言葉で言うと手垢のついたものを素材として使われているということで、先ほども説明があったと思うんですが、もう一度、そういう素材を選択されることの意義をお伺いできますか。 - 樋口:

- まず最初、造形大学で石彫をやっていたんですね。大きい石を一生懸命彫って作品を作っていたんですけれども。卒業して1年ぐらいした時に、僕が形を作った石、その形は石ではなくてはいけないのかいうことを言われたことがあって。石じゃなくても、ポリ(プラスチック系の素材)でも別の素材でもいいんじゃないかなと言われたことがあって。石で彫刻を掘るというのは結構重労働だし、そこで考えさせられた時期がありました。今の僕だったら多分、彫刻のことをもうちょっと勉強して、その時よりはわかるようになってきたので、石の持っているそのエネルギーみたいなのは、多分、鉄や木などで作ったものと違うエネルギー、石だけが持っている強さみたいなものがあるんじゃないかという、そういう方向性で考えていったんじゃないかなと思うんですけれど、僕はその時にはそういう風には思えなくて、素材に意味があると。石はニュートラルなものとして使っていたんですけれど、例えば、毛皮はもともと生きていた動物のもので、それを使うことによって、意味が出てくる。そういう素材の意味みたいなものを作品に取り入れて、構成要素として作り始めたのがこの作品です。その頃は植物を使った作品…最初の個展の時のテーマが、選択とか運命とかそういうものをテーマにして、初めて個展をしたんですけれど、その時に、「植物として生きるピノキオ」というのを作って、ピノキオが寝ているんですけれど、ピノキオの頭部をくりぬいて、植木の生きている木の根っこが頭の中に入っていて、鼻が伸びて、それが植物になっていく作品。人間として生きるピノキオではなくて、植物として生きることを選択したピノキオというのを作った作品があるんですけれど。その頃から、石とか、鉄とか、そういうニュートラルな素材ではなくて、意味のある素材を使い始めたということですね。

- 森:

- :エネルギーという話が、保井さんの言っていた、エネルギーのある空間と一体化するということと少し重なる気がするので、あとでまたそういったことも時間があれば、お伺いできればと思います。ありがとうございました。

次は、髙田安規子さん、政子さん、お願いいたします。今、みなさんのお手元に配っているチラシの画像を用意しているのですが、今回の展示作品とも重なるところがあると思うので、もしよければ、今回の展示作品中心で、必要であればそのほかの作品も紹介するような感じでお願いできますでしょうか?

お二人は、双子のユニットとして、制作しているということですが、どういう風に役割分担されているのか、そういったことも最初にお話いただければと思います。 - 髙田安:

- 髙田安規子です。よろしくお願いします。

- 髙田政:

- 髙田政子です。よろしくお願いします。

- 髙田安:

- まず、私たちのこともあるんですけれども、この展覧会のテーマに対して自分たちがどのようにリアクションしたかということをお話ししたいと思います。樋口さんと同じように、タイトルは私たちにすっと入ってくるような、いつも私たちが問題意識として持っていることだったので、とても入りやすかったんですけれど、逆に入りやすいので、どの作品を出すかということをすごく悩んでしまって、打ち合わせ以外でも保井さんに何回かお会いして相談したりとか、空間をもう一度確認しに行ったりということがあっての出品作品の決定ということだったので、その点については結構悩みました。どの作品を出せばいいかわからないので、たくさんの作品を最初に保田さんのところに持って行ったりしたんですけれど、自分たちの意見としては、建築、象徴的であったりとか、物質性の強い美術館であると保井さんがお話されていましたが、そこを私たちもすごく強く感じていて、建築にどう関われるかということと、二つ目に、空間もすごく天井が高かったりしているので、その空間に対してどうアプローチするかということと、グループ展ですので、他の作家さんの作品との関係性ということをすごく意識して、新しい作品も考えました。

私たち自身のことをお話しすると、私たちは、一卵性双生児で、共同制作を15 年くらいしているんですけれども、明確な役割分担みたいなことはなくって、具体的なことでいうと、二人の間でコンペみたいなことをして、どちらがうまく作れるかというようなことで技術的な面はクリアしていて、じゃあ一人で作ったから、一人の作品かというとそうではなくて、アイデアの時点では、二人の間で何回も繰り返し話し合って、見せ方に至るまでも二人がすごく関わって考えているので、どっちが作っても二人の作品という風に私たちは認識しています。 - 髙田政:

- あと、二人で作っていて良いことというか、一人で作り込んでいるときは主観的な目でしか見えないと思うんですけれども、常に客観的な視点があるということは二人で作っていることの意義かなと思っています。

- 髙田安:

- 出品作品からお話しするのですが、この作品は「鏡」というタイトルなんですけれども、入り口を入ってすぐの作品で、見落としている方もいるかもしれないんですけれども、ものすごく小さい作品で、正面の入口入ってすぐに大きなガラスがあるんですけれど。

- 髙田政:

- そこに衝突防止のための鏡のようなものがあって、映ると「あ、ここガラスがあるんだ」とわかるような目印みたいなものなんですけれど、その鏡の部分を使っています。これはブローチを解体して、ガラスの表側に飾りの部分を使って、裏側にブローチの裏側をガラスを挟み込むような形で設置しています。この衝突防止の建築部材というのは、オフイスビルとかでよく見かけるものが、ものすごく特徴的なマンズー美術館にあったので、ちょっと、この部分を使ってみたら面白いんんじゃないかということで、新作として作った作品です。

- 髙田安:

- 作品の小ささと美術館の大きさというのが、すごく対比することでもあって、衝突しないために、目立つために飛び出しているものなんだけど、作品として展示すると見逃してしまったりするという対比しているという点が、私たちにとっての意図であり、この場所での作品として新しく作ったものになります。

- 髙田安:

- この作品を選択したのは、この作品だけが唯一・・・。さっきの、鏡とこれだけは、ここの位置に展示したいということを保井さんに言ったんですけれども、後ろの背景の窓をよく見ると、木でできた階段みたいなものがあって、それと重ね合わせて、作品を見えるような形としてこの糸巻きでできた作品を設置しました。

- 髙田安:

- これは、チョークで作った作品なんですけれども、一番はじめの部屋に柱がありまして、その柱に対しての自分たちのレスポンスみたいな感じで、この作品を見て、それを気づく人がいるかもしれないし、柱なんてことを思い出さないかもしれないんですけれど、建築に対しての答えというかそういうもので、展示することに決めました。

- 髙田政:

- 柱がすごく頑丈な作りでできているんですけれど、でも私たちが使っている素材はチョークで、すごくもろいもので、その素材感の対比とか、スケール感のギャップというか、そういうものを表現したくて出品作品として選びました。

- 髙田安:

- あとこの作品については、樋口さんの積み木の作品と一緒に出品したいということで、樋口さんに積み木の作品を出してもらえないかということは、出品作品が決まる前に、一応お話ししました。

- 髙田政:

- この作品も、新作で作った作品なんですけれど、美術館の裏口のドアがすごく特徴的で、そのドアに対しての小さな門ということで考えた作品で、やはり美術館の空間に対して、新作として考えていったという経緯があります。

- 髙田安:

- この作品のタイトルが「門戸」というタイトルにしたんですけれども、門という意味もあるんですけれど、別の意味で外部との交流とか、門戸を開くというか、解放するという意味もあるので、私たちの中ではこの展示に対する答えみたいなものも含まれています。

- 髙田政:

- 次の作品は、ハンドバッグに織りで表現されている花を、ハンドバックの下に敷いている敷物に、平面から立体化していくというか、現実世界に、外部世界に拡張していくというような作品で、これは旧作なんですけれど、鈴木さんの作品が家具を使っているので、家具を使った台座で展示してみたり、あと、日常的な空間を作るという意味で、この作品の出品を決めました。

- 髙田安:

- この作品は、トランプの外側の面の模様に刺繍して、小さな絨毯に見えるように作品を作ったものです。

- 髙田政:

- ハンドバッグの糸の表現とかハンカチの糸の表現と近い作品ということで出品をしたのと、鈴木さんの作品で、絨毯が敷いてある作品があって、またスケールの大きさの違いというものも表れてきておもしろいんじゃないかということで出品作品として決めました。

- 髙田安:

- 以上で出品作品の説明は終わります。ハンカチの作品は、五月女さんを意識して作品を作りました。

- 森:

- ありがとうございました。髙田さんたちお二人のご説明の中に、他の作家の方々が出てきました。作家同士の関係性みたいなことが、今回の展覧会での、特に髙田さんたちの出品作品の重要な要素であったことがわかると思います。

少し私の方からどういう風に見えるのかということと、一つご質問をさせていただきたいと思います。髙田さんたちの作品をご存知の方も初めての方も、なにより驚かれるのがスケール感の変換だとおっしゃられていた、私たちが日常認識しているものが素材を変えてさらに、サイズ感も変えて作られることで、その細密な技術になにより驚くと思います。価値観が、ある種サイズや素材を変えることで、相対化されるという点では、もしかすると樋口さんと通じるところがあるかもしれません。一方で、樋口さんは古物とか手の痕跡が残るものを素材に使っていて、髙田さんたちはある既製品、チョークであれば新品のチョークを使うとか、そういった素材の選択の仕方が違うと思うんですね。

質問としては、髙田さんたちの作品をこれまで見ている身としては、なんと言っても技術の行使、小さい作品を作っていく中で人間の手の限界にある種挑んでいるような、技術的な行使の驚嘆というのがあるんですが、今回の作品で、特に空間建築との関係で、鏡、ブローチを使った作品ですとか、五月女さんの名前が出た「門戸」ですとか、割と素材の変換というものが、極小とは言わないまでも、ある一つのプロセスで作られているような気がしました。今まで見ていたような、非常に時間をかけて複雑に技術を編み出していくようなものではないような作られ方をしていて、そういったものは、もともと建築物があるとか、他の作家の作品があるというところと関係があるという風に考えてもいいんですか? - 髙田安:

- そうですね。最近はちょっと手を動かす方法ではないところで、何か私たちの作品が作れないかというのは考えていて、どちらかというと組替えというかそういう作業で、テーマを変えることなく表現することに今、興味を持っているということもあります。それが、第一歩を踏めたのは、今回、他の作家さんを意識したとか、建築とか空間によってということは、もしかしたら私たちにとっては入りやすいという何かがあったのかもしれないということは、思っています。

- 森:

- ありがとうございます。次は五月女さんお願いします。すみません、過去の作品も含めてご必要でしたら、お話しいただければと思います。

- 五月女:

- 五月女です。こんにちは。「志向と選択」についてですね。造形大学という思い出深い自分が学生だった場所で、しかも、「志向と選択」という当時自分がモヤモヤしていた時を、自分ともう一回向き合わなければいけないので、非常に嫌な感覚だったんですけれど(笑)。つい数年前までそうだったと思うんですけれど。作家になってからもあまりやりたいことが見つからないというか、何を志向して、何を選択するべきかをずっと探しながらやっていた自分がいるなというのが正直なところで、特に学生時代は絵を描かずに、絵はカッコ悪いからやめようという選択はしたんですけれど、やりたいことが見つかったかというとそうではなくて、とにかく東急ハンズとか、ホームセンターにいって、面白そうな素材を買ってみて、アトリエというか、昔あったカマボコ(旧絵画棟)という古いスタジオがあって、そこに持ち帰って、机に立てかけたりとか、いろいろやっていたなというのを思い出して。自分にとっては、そこがスタートラインだったなということを思い起こしてくれたタイトルかなと思います。

- 五月女:

- そこでさらに、今展示している作品、一応、立体としては二つなんですが、作品としては3つですかね。二つの作品が一つにまとまっているものと、あと一つだけ。それぞれが、3ヶ月前ですかね。3ヶ月前に武蔵野美術大学が運営している「gallery αM」というギャラリーで作品を展示した時の作品です。それをCSP 用にちょっと展示方法を変えて作ってみました。みなさんご存知だと思うんですけれど、床はふかふかで、すごく好きなんですけれど。

壁は曲面がありつつ、ビスなども打てなくて。いかに現状維持しながら作品を展示するかというのが試されている場所だと思って。最初、ピクチャーレールという選択肢もあったんですけれど、すごく嫌なんですよね、ピクチャーレール。でも、隠さないというか、与えられた条件の中で、見えないものにしないということが大事かなというのが一つ自分の中のテーマにあって。作品を立てかける状態を、表に全部つまびらかにするというか、普通のこれとかは、ホームセンターで木材をカットして、ビスで繋げただけの台座というか、ものなんですけれど、それを全部見せていくというのが僕の中では可能性を感じたというか。特に絵画って、彫刻もそうかもしれないと思うんですけれど、少し神秘主義的というか、壁にかっている状態をあえてそれとして飲み込んだ上で観なきゃいけないという媒体じゃないですか。それをもう一回、地に足をついて見せるみたいな方法を最近考えていて、絵画の解体と構築ではあるんですけれど、内面的な意味でも、物質的な意味でも、全部自分なりに洗い出しをするというのが結構大事だなと思っています。

特に特にαM のテーマが僕の中で、絵画と社会性だったりとか、政治性だったりとか、割と今言われている社会的な状況の中で、瞬発的に彼らがどう反応するのか、しないのかみたいなことに興味があって、そのきっかけになったのは、蔵屋美香さんという東京国立近代美術館の学芸館の方と、前のグループ展の時に、結構長くお話しさせていただいた時に、国立の美術館の学芸員の置かれている状況というのが結構ひどいというか、多分表には出てこないと思うんですけれど、扱う作品の展示を含めてなんですけれど、やっぱりお上を気にしなければいけないというか、上からトップダウンで降りてくる状況というのが、結構切迫しているような、重い語り口だった記憶があるんですけれど。それを聞いた時に、自分がその文脈上というか、危ない流れの中に、作家は当然巻き込まれてしまうなという実感を初めて持ったんですよね。実際、コレクションとして美術館に作品を収められるのか、られないのかは別にしても、自分の隣にいる人がそういったプレッシャーのある状況を加味しながら展示を作ったりしていかなければいけない状況というのが広がっている、というのが実際あるんだなということを実感しました。そこで自分の中で吹っ切れて、実際にそういう中で、作品を作っていくであろう今後何年かわからないですけれど、自分の置かれた状況をもう一回見直すという形で、こういう作品ができたんじゃないかと思っています。

なので、簡単にあまり語りたくないというか、政治的なとか、社会的なとかじゃなくて、その間のグラデーションというのがどういうものなのかというのを自分の中で検討していくというか、もう一度見直していくという作業をまずやることからはじめないと、自分としては動き出せないかなと。今回は、そういう意味では、ちょっと特殊なんですけれど、普通のホワイトキューブで、作品を展示する状況というのは、あまり考慮せずに普通に作品を作って、並べればいいかなくらいに思っていたんですけれど、マンズーに来るとそうはいかないというか、空間を意識せざるを得ないという状況があって。さっき窓の話を森さんがおっしゃっていましたけれども、あの窓って結構パッと見た時に、自分が見つめようとしている景色のあり方と、結構似ているというか、作りが。割と物質的に重なっていて、山の中心に向かって、葉っぱやら土やら雲やらいろんな景色が積層されている状況というのが見て取れる。それが一つ出会いだなと思って。それで、その作品をその近くに設置することによって、自分たちが見ている景色をもう一回見直していけるような、新しい見方ができるような、展示の仕方をしたいなと思ってこういうチャレンジをしました。

最終的なジャッジは保井さんにお願いしたんですけれども。非常に緊張感のある関係性に見えているのではないかと思っています。 - 森:

- 五月女さんの作品を、私もそれほど長く見続けられていないんですけれど、広報的なチラシとかに使われている作品であれば、キャンバスに色層を重ねていくことで、抽象的な形態を作っていく作家だなという風に認識をしていて、今年のgallery αM でのグループ展、キュレーターは蔵屋美香さんの「絵と、」というグループ展は、彫刻や絵画というのがずっと死んだと言われてはまた再生したり、70 年代には、彫刻や絵画が見直されて、平面と立体という風に言われつつも、現代においては絵画と彫刻というタームがまだ存在しているわけで、絵画というもののヒエラルキーをもう一度分解する、見直すというようなこととして、「絵」という言葉を持ち出されていました。その展覧会の第1回目に五月女さんが登場しているんですけれど、そういった問題設定の中でキャンバスに色層を重ねていって抽象的な形態を作っていくペインターとしての五月女さんが、今回の展示作品を見ていただいてもわかるように、写真というものを入れたりですとか…アクリル板ですか?

- 五月女:

- 順番でいうと、一番下にプリントの写真があって、その上にカラーの色のついたアクリルがあって、その上にガラスが乗っていて、その上にシルクスクリーンですね。この上の円形とか。白いのも実は雪の写真の上に白いシルクが乗っているので、写真だとわかりにくいですが、実物を見ていただくと、うっすら厚みを感じることができると思います。

- 森:

- 先ほどおっしゃられたように、絵画の解体と構築をテーマにされているということで、ただ描くということだけではない絵画のあり方みたいなものを、こういった素材を変えて積層されていくことで、探求しているというのが今回の作品を見て感じます。

質問は、抽象的な絵を描く画家として見ていた五月女さんが今回の作品で、抽象的な形としてあるものが黒い四角とか黒い丸とか、奥にあったものを隠すような効果としてその形が現れてきているんですよね。これが地層というお話をされていて、実際に地面とか風景が面に覆われていくということで、地層をメタファーとして捉えることができるんですけれど、先ほどのお話で、絵画と社会性、絵画と政治性みたいなものを聞くと、見る側としては、私たちが見ている現実というのは、政治的なものや社会的なものを含めて、ある生の状態として見れないというか、何か覆い隠されたものとして私たちは現実を受け取っているみたいな、ちょっと穿った見方も可能かと思うんですが、今回の四角や丸の黒い形態は何か意味とかお考えはあるんでしょうか。 - 五月女:

- そもそもこれができる前の作品、黒いペインティングなんですけれども、メディウムを使っている絵なんですけれども、この作品もアクリル絵の具を何十層も重ねて最終的に黒で全部覆い尽くしてしまうんです。中にはちょっと誤解を招くことがあって、いろいろな色を重ねることによって黒ができてという話をされる方もいるんですけど、決してそうではなくて、最終的に重ねたものを全部消すように黒で覆ってしまうと。そのことによって重なっているものを逆説的に意識させるみたいな、方法論を取ってきたんですね。それは多分、さっき森さんが言われたようなある穿った見方をあえて推し進めるという選択を僕はしているつもりがあって、やはり注意深くみる必要があると思うんですよ。多分、作品もそうだし、作品を通していろいろなことをうがってみることに可能性があるので、ひねくれた方がいいかなと、柔らかくいうと。額面通りに受け取らない。回り込んで見たりとか。それが最終的に、テキストにも書いたんですけれど、正面から受け止めることになるんじゃないかなと思っていて、そういう僕の志向もそうなんですけれども、作品の内容もそうなんですが、「レイヤーで」って説明するんですけれど、なかなか同じベクトルの垂直の方向に全部が積み重なるわけではなくて、入り組んでいるという関係性があったりする。それを見つめるためには結構努力が必要かなと。作る側もそうだし、見る側にもそういう能動性を持って見てもらえるだけのビジュアルも必要だし、というので、多面的な作品のあり方を検証する装置的なものになるといいかなと思って作りました。

- 森:

- ありがとうございます。それでは最後、鈴木さんお願いします。

- 鈴木:

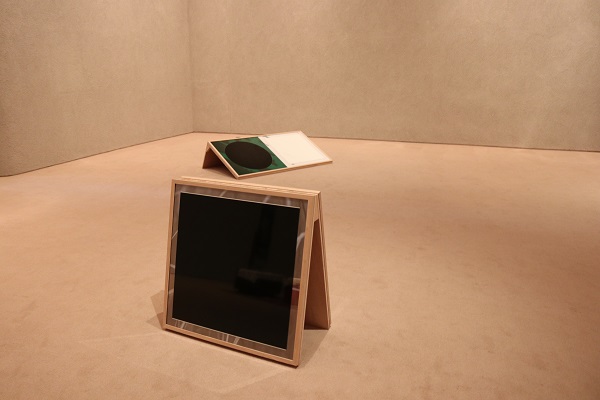

- 鈴木のぞみです。よろしくお願いします。「志向と選択」ということなんですけど、私が現在のような作品を作る経緯みたいなものをまずお話できればと思います。今回の展示では、窓ガラスや鏡に直接写真を焼き付けた作品を展示しています。私は2007 年に東京造形大学の絵画専攻を卒業していて、2010 年ごろから写真を始めたのですけれども、その時に、「IZU PHOTO MUSEUM」―森さんが学芸員をしているヴァンジ彫刻庭園美術館の隣にある写真の美術館です。そこで開催された「時の宙づり ― 生と死のあわいで」という展覧会を見て―ヴァナキュラー写真というものに焦点を当てた展覧会だったのですが、その展示を見て、ヴァナキュラー写真というのが、土着的な写真という意味で、写真家が撮ったものではなくて、一般の方々や、写真館で撮られたような、今までの写真史では扱われてこなかった、忘れられてきたような写真に焦点が当てられていた展覧会だったんですね。その中で例えば亡くなられた方の毛髪で編まれたブレスレットに、ロケットの部分に写真が収められていたりとか、事物と写真を組み合わせたりすることで、亡くなった方の存在感を、写真を写真以上のものにするような工夫が、たくさん残されているものが展示されていました。それまで私は絵画を描いていく中で、キャンバスに油絵の具で描いていくのではなくて、支持体になるものと、そこに描くイメージとの間に必然性のある関係を持たせたいとずっと考えていたので、そこで写真と事物を組み合わせたような写真のあり方を知って、また、ダゲレオタイプという世界で最初に普及した写真が、鏡のような銀メッキされた銅板の表面に、化学反応で像が焼きついているものなのですが、当時の方々に「記憶を持った鏡」と言われてすごく大切にされていたと言われているといったことを知っていく中で、写真を焼き付けた事物が記憶を持っている、と捉えることができるのかなと思って、モノの記憶であったり、写真と物を組み合わせるということに、写真の可能性を感じるようになりました。そして写真の印画紙に塗られているような感光乳剤というものが液体として実際にあることを知り、それを塗れば、どんな支持体も印画紙にできて、魔法みたいで面白い素材だなと思って。それを使えば、自分が絵画で表現したかったことができるのではと思い、そうしたところから、鏡や窓などの写真や絵画のメタファーでもよく使われるような素材であり、そこに存在していた潜像がそこに潜んでいたと思えるような素材に、写真を焼き付けるという選択をするようになりました。

- 鈴木:

- 今回の出品作なのですが、この作品は、「Other Days, Other Eyes」というシリーズの中の一つなのですけれども、初めてライトボックスを使った展示をしました。今回この窓や鏡の作品の中で、どういった作品を選択して展示したかというと、マンズー美術館が、普通のホワイトキューブではない空間だったので。私がもともとこういった窓や鏡を集めたりするときは、滞在制作をする機会があった時に、その土地の方からいただいたりして、その場所から見えた風景を焼き付けたりとか、それを知った方が個別に連絡をくれて、その方からいただいたりとか。それは日常のよくある風景というか、ささやかな風景が写っているようなもので、その場所と切り離して展示するとなった時に、どのような作品で構成するかということは毎回、その場所自体で展示しないときはかなり迷うことはあるんですけれど。今回は建築的な部分だったりとか、髙田さんの作品との関連性だったりで作品を決めました。

この作品は、マンズー美術館には縦長の窓はあるのですが、こういった形状の窓はなかったので、これが空間の中にあって外光が差し込んでいるように見えるような展示方法をとってもいいのではないかと考えて、今回はこういう形で展示しました。この窓は、群馬県の高崎にあった窓なのですが、私の窓の作品には、アルミサッシの窓とか、古い日本家屋の窓とかもあるんですけれども、これは洋間にはまっていた窓だったので、空間にもどちらかというと、私の手元にある窓の中では合うのかなと思って、これを新作として制作しました。 - 鈴木:

- この作品もどちらかというと、自分が制作した鏡の作品の中で空間になるべくあうのではないかとか、他の皆さんの作品ともあうのではないかなと思って、選んだ作品です。石材店のお客さまに配布されたものだと思うのですが、下の方にカレンダーが付いていて、上の方には温度計がついていたりするような鏡です。実際に鏡をくださった方が、この鏡があった場所の向かいで扉を開けようとするところが写っています。

- 鈴木:

- こちらの鏡台の作品は、今回の展示で、どんな作品を展示するかを皆さんのご意見もお聞きしながら考えていた時に、鏡や窓がかなり平面的なものもあるんですけれども、この鏡台の作品は自立していて、立体としても存在できることが、他の窓や鏡の作品とつながりながら、彫刻の作品や、マンズー美術館の空間にも合わせられるのかなと思ったのと、あと床にカーペットがあることで、髙田さんのトランプの作品との関係や、鏡台のレースが髙田さんの作品のドイリーとも繋がってきて、この作品を選びました。この鏡は、使っていた方はもう亡くなられていて、息子さんがくださったんですけれども、鏡に焼き付いているのは鏡に実際に映っていた室内風景です。やはり窓ですと、どの季節・時間帯で焼き付けるのかというようなことを選択するというか、自分で決めることもあるのですが、鏡の場合はそれに加えて角度でもかなり変わってくるし、例えば人が映っていたりしても、どんな表情にするのかというのも私が決めることができるのですが。この鏡は、不在を写すことで持ち主のかたの存在を強く見せることができたらと思い、こういった形で室内風景のみの形にしました。

- 鈴木:

- こちらの作品が、もしかしたらご覧になられていない方もいらっしゃるかもしれないのですが、女子トイレの流しのところに置いていたコンパクトの作品です。これは、ファンデーションの使わなくなったものをくださった女の子がいて、その子がかつてお化粧をしていた時の姿が焼きついています。このファンデーションの色が合わなかったから使わなくなってしまったというのがあって、私が今まで作品にしているものは、そうした役目を終えたものに写真を焼き付けています。

絵画の考え方からこういった写真を使った作品になっているんですけれども、人の記憶というよりは、事物の眼差しを可視化したいと思っていて、鏡が、これでしたらお化粧をしている人が映っている鏡からの眼差しでもあるし、先ほどの鏡台のような、人がいないときも、見る主体となるような人間がいなくてもそこには像が映り続けていて、そういった物の記憶というものが写真は受動性の強いメディアなので、映ってしまうというか。それは絵画を描く意識とは変わってくるんですけれども、そういった写真の機械的な部分だったり、ものの眼差しというものから世界を切り取って、そこにイメージを投影することで、なるべく私の視点を超えた作品にしたいなと思っています。 - 森:

- ありがとうございます。本当に詳しくご説明いただいたので、私が質問をということもないかと思うんですけれども、水曜日でしたか、鈴木さんとお話しして、写真を使うアーティストだと当初認識があった時に、絵画が出発点にあったんだというお話をしていて、先ほどの説明にもあったんですけれども、支持体と描かれる内容というものを一致させたいというお話を聞いた時に、私がまずなによりも思い浮かんだのは、ネオダダのジャスパー・ジョーンズというアーティストでした。ジャスパー・ジョーンズは、50年代にこういったターゲット、標的と呼ばれるようなものを描いたり、国旗というようなものを描いた作品で、標的や国旗というのは、非常に機能性が強いもので、こういったものを描いたジョーンズについて、ロザリンド・E・クラウスは、鈴木さんがおっしゃっていたように、単一イメージを絵画だという風に見ていて、絵画というものと支持体を描かれたものを完全に同一化しているということを言っているんですね。もちろんジャスパー・ジョーンズは、これをどういう風に描いたかというと、新聞紙を下地にしたり、蜜蝋(ワックス)を混ぜた油絵の具を使っているので、見るとわかるんですけれども、非常に物質性が強くて、単純にそういった単一イメージに見えるかどうかというのは、留保があると思うんですが。鈴木さんの作品はそういった意味でも、絵画との親和性が高いと思う作品じゃないかなと思います。

それで、非常に興味深いのは、「鏡が不在を見せる」ですとか、不在を見せるというのは、人間の視覚では捉えられないものですよね。物の記憶ですとか、事物の眼差しという、人間的なものではない、非人間的な見え方というものを追求しているアーティストだなと思っていて、もちろん写真というメディアが過去性、不在性というものを強く孕んでいる性質があるので、そういった鈴木さんの考えに応じたメディアとして、写真というものが必然的に選ばれていたと思うんです。

質問としては、皆さんにしているんですけれども、今回のテーマというものを与えられて、意外と皆さんすんなりいったと言っていて、あ、そうなんだという風に思うんですけれども、今回はどうでしたか? 保井さんからのテーマを与えられて。 - 鈴木:

- そうですね。「志向と選択」というのは、私もあまり抵抗はなかったです。過去作品も含まれての構成でしたので。やはり、このテーマに対して新たにどう作るかというよりも、自分の作品がどういう志向と選択で作られているのかということを、確認できたらいいのかなという風に思いました。

- 森:

- ここから少しディスカッションのようになるというか、皆さんの展覧会に対してのお考えというのを作品を事例としつつ、お話を伺っていきたいと思います。意外と皆さん「志向と選択」というテーマはすんなり理解できていて、ある意味自分の日常のというか、作家としてのスタンスを前提として作品を提示していくという形で、作品を出品していただいているかと思います。学生の皆さんも今日多いと思うので、先輩方のアーティストの姿勢に学ばれることも多いと思うんですけれども、昔言われていた以上に今アーティストが自分の作品を言説化するというのは当然のこととして求められていて、私がそういった時にどういったことが起こるのかというのを想像した時に、作品を作る、そのコンセプトについて他者に説明をする、それを何度も求められていくわけですよね。だからある種、できてしまった作品、そこには、やはり偶然性とか、自分自身の無意識の部分、顕在化していない部分が作品の中に入るにも関わらず、作品について自分自身で説明することを繰り返すことによって、外在化していくというか、作品自体が自立していくような状況がある。これはどういう状況かというと、ある種アーティストがキュレーター化しているという問題と重なると思うんですよね。自分自身の作品を対象化して、どういう意味を持つのか、こういった作品と関連する作品は次は何がとか、こういった作品と一緒に展示するにはどういった作品が効果的かなど。現在においてはよく言われていることですが、アーティストがキュレーター化して、キュレーターが逆にアーティスト化する、そういった共同作業として展覧会が作られていくということが、常態化してくると思うんです。

保井さんのお話によれば、こちらの大学ではそういったキュレーターを養成する学科はないんだということで、保井さん自身が今回の展覧会の企画者としてキュレーター的な役割を担っている。ただ、今日のお話を聞いていて何より思うことは、保井さんだけがキュレーター化しているのではなくて、個々の作家同士がコミュニケーションを取り合って、作品の選択をしているということで、やはりキュレトリアルな技法というのを作家自身がそれぞれ駆使しているという。そういった構造が、この展覧会の特徴的だと思うんです。実際に、取りまとめというか、企画者としての保井さんのそういったスタンスというかお考えというか、今回の展覧会を通して感じることがありますでしょうか。 - 保井:

- そうですね。今まで企画とかイベントとかは何度かやったことがあって、それらは自分自身も作品を出して、自分の作品性を前面に出してもいいという中でやってきたことでした。

今回は自分の作品がない中で、自分が考えていること、感じていることを作家さんを通じてどう展覧会として落とし込んでいくかというのは初めての試みだったんですが。作り手なので、作り手さんの気持ちがわかってしまうわけです。そうすると、僕はキュレーターの半ば強引な要望があった時に、「おいおい」と正直思うことが多々あるわけで、ただそれはキュレーターですから、その方が展覧会を良くしていこうということで、それに協力するのは当然だと思うんです。

今回に関しては、自分が作り手であるということで、自分がちょっと考えすぎたかなというところがあります。ものづくりとしてキュレーションをしすぎて、結果的に良かったと思うんですけれど、非常に辛かったなというか。辛いというのは、やはり作り手さんの考えとか、作品をよく見せたい…しかも今回、ホワイトキューブではない割と癖のある空間の中で、それをどういう風に絡めていくかというのが、非常に難しかった。ただ、非常に癖のある美術館だったんですけれども、以前僕も彫刻の森美術館の本館ギャラリー…彫刻家の井上武吉さんが設計した空間で、非常に癖のある空間で展示をしたことがあって、その時のやりとりというか、対話が、ホワイトキューブとは全く違う、何か、彫刻の森の、あるいはそのもっと外側の空気感みたいなところまでもっと広がるような、意識があったんです。単にホワイトキューブ、四角の中で抑えるということがかえって、先ほど森さんが言われた、キュレーターとアーティストの関係みたいな状況を考えていくならば、非常に良い経験でした。特性だったり、その建物の空間とどうやって対峙するかというのは、今、地方で芸術祭などがありますけれども、それと、ホワイトキューブでやるというのは、僕の中ではあまり変わらないんじゃないかなというのを、最近ちょっと思っていて、それを今回改めて感じた展覧会でした。

本当に皆さん、私のあまりしゃべらないというか、静かに進行した中で、非常に対話していただいたというのは、あえてそういう風にしたんですけれども、非常に敏感に反応してくださったというのは、さすがだなと思うし、僕も見習うことがたくさんあった展示でした。 - 森:

- ありがとうございます。作家の方に伺いたいんですけれども、通常、キュレーターとアーティストで想定される一般的なモデルというのは、ツリーモデルで、上にキュレーターがいて、その意思によって、グループ展であれば作家が選定されて、作品が選定されていく。そこに一貫したテーマがあるというのが想定されると思うんですが、今回、保井さんがある種アーティスト的な立場も含めたディレクションをされたことで、作家同士がコミュニケーションをとって作品が選定されていったということですよね。これがグループ展であれば、通常一つ確実なスペース、安定したスペースを与えられて、展示されるという方法ではない方法に結びついたかと思っていて、非凡な言い方となりますが、作品同士が星座のような形になっていて、点在されているものの中で、見るもののそれぞれが関係性を読み取って、一つの星座的な図像というか、意味というものを見出すような展覧会であるという風に考えております。その過剰な星座の形象化というか、形作りというものに、やはり髙田さんたちお二人や樋口さん、そういう方々が作品の関係性を強めていったと思うんですが、そういったことがなぜ必要だと思われたのか、そういったことに関わっていった何かお考えというかありましたか? 樋口さん、髙田さん、いかがでしょうか?

- 髙田安:

- 私たちが先に言わせていただきます。私たちが先ほど説明して、ほとんど作品の内容とかテーマとか話せないくらい関係性のことばかり説明してしまったんですけれども、私たちは、テーマがすんなり入って来すぎてしまって、それだけにきっかけがすごくなくって困ってしまって、それを保井さんに割と相談していたんですけれど。それで、樋口さんと保井さんがもともと知り合いだったということもあって、樋口さんに「私たち、出して欲しい作品があるんですけれど、そういうこと勝手にしていいんですか?」みたいな話をしたら「多分、望んでいると思う」ということを言われて、初めに私たちがアプローチしたということがあったんです。保井さんは自分が展示をするときに、見せ方について、自分が決めたいとおっしゃっていたので、私たちがこういうのを出して、こういう風に展示したいということを優先したいから、あまり言いたくないということをおっしゃっていて、それでちょっと私たち発信から初めてもいいかなと思ったんですね。

そこから樋口さんが応えてくださったり、鈴木さんが応えてくださったり。五月女さんに対しては、すごく私たちの作風から悩んだんですけれど、すごく安易なアプローチだったと思うんですけれど、逆に新作として、私たちとしては自分たちにはない面が出てよかったと。 - 五月女:

- 全然安易ではないですよ。

- 髙田安:

- よかったです(笑)。

- 五月女:

- むしろ最初の2回目ぐらいのミーティングの時に、ものすごい黒いシルクスクリーンをすごく意識してくれていて、それで、例えば、パンダとかの話をしてくれていたりとか、すごく色で反応してくれていたり、話を聞いてくれたのが結果的に、いい、起点になるものになったのがよかったかなと思うんですけれど、最終的な場所の決定の時に僕はいなかったので、それをお任せしてしまったのが、それが今聞いててすごく残念です。もうちょっとあの場で一緒に話せたらよかったなと思います。すみませんでした。

- 森:

- 樋口さんは髙田さんたちのチョークの作品と、積み木を使った作品の類似性と、クマ、パンダと五月女さんの作品の類似性をおっしゃっていましたけれど、何か、関係性を深めていくところは今回の展示で感じるところはありましたか?

- 樋口:

- そうですね、最初、やはり髙田さんからオファーをいただいたことが出発点でしたね。髙田さんたちと同じように、僕もなんでも今まで作った作品でいいよと言われても、何を出そうかな、と。選んでいく過程で、やはりそういう関わりとかを意識して決定していったというところはあります。

- 森:

- 関係性を持つということをどういう風に肯定的に捉えるか、安易に関係すればいいわけではないと思っていて、関係性という言葉は21 世紀の日本の美術の中でも「関係性の美学」というものが、言葉だけ先行して、何か、外側と関係すればいいというようなある意味日本の中で解釈されるように思っていて、もう少し作品同士が構造的に類似していれば、グループ展としていいのかどうかというところは、外部の勝手な意見としては、考えてみたい自分の課題でもあるんです。

例えば、そう言った関係ということで今日私が考えていたものとして、関係をどう考えていくかということなんですけれど、ヘルダーという18 世紀の言説で、「彫塑」というものがあります。樋口さんはご存知かもしれないですけれど、目が悪かったので視覚よりも触覚を重視して、絵画と彫刻というものを、彫刻の触覚性に優位を置くという、そういった文章で「彫塑」というものがあるんです。ヘルダーが感覚について語ったことで、視覚されることと、触覚されることと、聴覚、聞くことというものにちょっとそういう関係性の話をしていてですね、ヘルダーはどういうことを言うかというと、視覚というものは横並びなんだと。別の言葉で、「相互並存的」といわれるんですけれども、視覚というのは、一気に認識化されるので、ものの並び方みたいなものが横並び。並存して、認識できる。そういう風に関係性を受け取るんですね。それで、聴覚というのは、後続きだという。これも別の言葉で「相互後続的」というんです。つまり聞いているということは、例えば言葉だと文法に沿って言葉が連なっているものを、相互に後続して後に後に来ることによって認識するような関係性の捉え方。触覚というのは、やや難しいんですけれども、内への食い込みと言っていて、「相互内向的」というんですよね。これがどういう風に関係されているのかを考えた時に、鑑賞者というのは、一つの空間を見ることによって、そこに類似性を見つけていくような関係性の見出し方もあるし、空間が今回はぐるっと円になっていて、そこで事後的に作品を見ていくことによって、関係性を見つけていくこともできる。

もう一つ強調したいのは触覚で、ヘルダーが言った内への食い込み、相互内向的という問題なんですけれど、ただただ見ていて、空間的に関係しているとか、空間を一通り見て、事後的に関係を見出していくだけではなくて、その作品の中に他の作家の作品が内へ食い込むという意味での関係付けの仕方。そういった複数のただただ関係と言っても、どういった関係の種類かというのは、考えていきたい。そういう意味で、形態的に類似している柱というような二人の作品だけではなくて、やっぱりその作品の持っている素材としての共通性だったり、今日お話をしていただいた作家としてのコンセプトの共通性や差異、そういうものも含めて、関係というのを読み取っていくのが、展覧会のあり方かなという風に思いました。 - 樋口:

- 関係性を入れたいと思った一番最初は、空間を見た時に同じ日に4人で見たんですけれど、その時に見た展示のイメージもあるのかもしれないですけれど、重い空気で、そこに展示された作品がバラバラに見えたんですね。それでちょっと圧縮されているような感じがしたので、やはりみなさんが言っているように、この空間、この展示でなんとかしなければいけないという時に、それぞれの作品がバラバラではなくて、何かしら関係性みたいなのが必要だなというのは、多分感覚的に最初に思っていたんだと思います。

- 森:

- 保井さんとしては、そうした関係性が強固にというか、ある意味特殊な性質を持って関係付けられている今回の展覧会について、どう思いましたか?

- 保井:

- そうですね。作家を選出する時に、そこらへんの関係性というのは当然意識していて。ただなんとなく、モノとモノとの関係とか、作家と作家の関係というのは、実際、その空間に置いてみないとどうしてもわからない部分がたくさんあるんですよね。一番僕の中で予想外だったのは、髙田さんから台座の相談を受けたんですよ。片方に美術館の柱があって、その片方の空間にチョークの柱を置くというような案だったんです。そのチョークを置く台座をどういう風にしたらいいかという。今は、一番奥の中央の空間に設置したんですが。これと、ハンカチの作品ですね。それは五月女さんの作品との関係で。あとは実際にある柱との関係性、対比によって、それに適した台座を用意できないかというやりとりをしたんですけれど。僕の原案は、鈴木さんの鏡台と絨毯の作品と、髙田さんの鞄とトランプの絨毯の作品とか、一つの部屋に行った時にそういう話をしていて、この体裁でいけるんじゃないかと思っていたんですけれど。五月女さんが、最初壁かけの作品を持っていくという話だったんですけれど、結局当日床置きになって、それ自体はすごく強い、非常にいい効果をもたらしたと思うんですけれど、それと、台座の関係性。髙田さんの台座との関係性があまりにも似ているというか、しかも思った以上に、髙田さんの作品のサイズ感が小さかったので、広い空間との対比があまりにもあり過ぎて、なんとなくこの密度をあの広い空間に置くのは難しい。それでこの床をあえてというか、この質感と台座の関係と、白い台が浮いて見えるような感じとか、最初にこの部屋に置くはずだった鈴木さんの鏡と絨毯とトランプは、逆に広い空間に置くことにして。そうしたら意外とすっきりというか、引いても十分に風景が見えてくる感覚があったので、入れ替えた。やはり実際に置いてみて、作品同士、作家同士が対話をしていかないといい展覧会は作れないなあというのをつくづく実感しました。

- 森:

- 作品同士の関係というか、作品同士が星座的な、と私が比喩しましたけれど、どういう風に配置されるかということとあわせて、今回の展覧会ではやはり重要なのは、美術館の空間と構造だと思います。少しそういったお話もお伺いできればと思うんですけれど、作品と空間や建築の問題として、今日、私がお話をお伺いする時に、ネオ・ダダのジャスパー・ジョーンズの図版を持ってきましたが、ロバート・ラウンシェンバーグという作家もいて、これはラウンシェンバーグが1953 年にジョン・ケージと作った作品で「Automobile tire print」です。A型フォードをケージが運転して、約7メートルほどの用紙に、車のタイヤの痕跡をインクで残した作品です。先ほどジャスパー・ジョーンズの作品が、全体的なイメージとして作品が成立するというのであれば、ロバート・ラウンシェンバーグは同じネオ・ダダのアーティストとして括られるけれども、ここにあるのは、車のタイヤというのは、この紙の支持体のサイズに規定されることなくどこまでも延長していく。つまり、この作品というのは常に全体としてあるわけではなくて、部分としてでしかないという、こういった作品として持っている全体と部分の関係と、今回の展覧会における作品と空間、作品と建築というのが、問題として語れるかなと思うんです。五月女さんと鈴木さん、あと髙田さんにもあとで伺いたいのは、白井晟一の建築というものが持っている、ある種の親密さというか、五月女さんがおっしゃっていたように、カーペットがすごいよかったりする、何か身体が包まれるような親和性を空間が持っているんですけれども、やはりそこに今回テーマとしてあるのは、ロバート・ラウンシェンバーグの作品のように延長線、外部性というか、作品の外という問題で、皆さんは窓、ということをキーワードにしていましたよね。窓や鏡というものは、今ある現実の外を指し示す要素があって、五月女さんも窓の話していましたし、鈴木さんも作品自体窓と密接していますし、髙田さんも展望台をあえて外を見るような建築物として作られていて、この建築物に対してどのような読み取りをなされたのか。繰り返しになるところもあると思いますが、お考えをお伺いできますでしょうか。

- 五月女:

- さっき、森さんと美術館でちょうどそういう話をお話していて、僕はさっきちょっと説明できなかったんですけれど、展示している作品に写っているそもそも写真というのは、何が写されているのかというと、僕の地元にある栃木県にですね、綿密にいうと栃木県だけではなくて、栃木県、茨城、埼玉、群馬と跨いで渡良瀬遊水池という遊水池があるんです。そもそもこの遊水池ができたきっかけというのが、足尾の鉱毒事件は皆さん知っていると思うんですけれども、そこで発生した毒を浄化するために作られたという歴史があるんです。そもそも、何もなかったところに遊水池ができたわけではなくて、集落がもともとあったものを、国の政策によって一つ消滅したという。昔から僕は親しんでいる場所なんですけれども、そう言った自分が興味のあることと、自分にもっとも近い場所にそういう場所があるということが一つ何かきっかけになったなということで、今回の対象にしたわけです。それとっき話した窓、唯一僕が物理的な美術館の中で外と繋がりが持てるのが窓だなと。あの窓がないと、そうとう息苦しいというか、言い方がちょっと悪いですけれど、かなり閉じ込められたような、ドラゴンボールの「精神の時の部屋」みたいな、いると何時なのかもわからないみたいな。でも、唯一あの窓を見ていると、徐々に景色が変わっていって、色も美しく変化していくものが見て取れる。すごく良くできた装置だなと思ったんです。その作りと、自分の作った作品との繋がりをすごく感じて。あと僕がお世話になった絵画の母袋俊也先生の「絵画のための見晴し小屋」というのは、あえて枠を作ることによって、意識化させる作品を先生は作っているんですけれど、それに近いような、あえて真四角ではなくて、特徴的な長方形の形によって、情報が違った方向から見つめることができるような。その先に何があるんだろうとか。僕が学生の時に、白骨化した骨が見つかった事件があって、それがちょうどホームレスの人の骨だったんですけれど、こっそりとこの山奥で、知らないところで人が生活していて、いつの間にか白骨化して消えるというのが、この八王子の造形大学にくるといつも思い出すんです。ちょうどマンズー美術館の裏だったという記憶もあって、行ったわけではないんですけれど、ここから見ると景色が広がっている。すごく興味深いというか、ここで立ち止まってもらえるといいのかな。展示している作品との関係性を見つけることができたらと思います。

- 鈴木:

- 私は、今回窓はそれぞれの部屋に一つずつあって、五月女さんが、あの窓に早い段階から反応されていて、作品を設置されようとされていたので、自分の場合は、すでにある窓との関係性を考えつつ、どういった形で窓の作品を建築の中に展示することができるかというのを考えて、普段ですと私はこの窓の作品を吊り展示にするか、二枚ずつをセットのような形で、間に少し隙間を開けた状態で、壁に直接かけてしまって、白い壁が透けて見えるような展示の仕方が多いんですけれども、マンズー美術館は、白い壁ではなかったりとか、結構ボコボコの凹凸があったので、そうではない展示の仕方にしたいと考えて、今回こういう展示の仕方にしました。自分の意図としては、そこにすでに以前からあったような眼差しで展示できたらと思って、このようなものを作って設置しています。鏡の作品もやっぱり、窓も鏡も実際に展示空間に写っているものが全く違うものなので、その切り離され方をどうそこに設置させるかということがいつも悩むところではあるんですけれど。でも、例えばこのコンパクトは、今回、トイレの中に展示させていただいたんですけれども、忘れ物のような形に見えるような展示をすることができた作品かなと思います。

- 髙田安:

- 私たちの場合は、そもそも私たちの作品のテーマがスケールについてということで、何を説明しているかというと、作品を通して、相対的な姿勢を提示できないかということを考えているんですけれども、作品は小さいサイズではあるけれども、そこに続く外部への広がりというものを意識するというトリガーみたいなものになったらと考えてこれを作っていて。展望台というモチーフを引用しているのも、視点というのが関わっているからであって、展望台から見る景色と、自分が展望台を見下ろす視点、というものが同時に起きるような装置のようなものとして、モチーフとして起用しているんですね。窓ということは、五月女さんと同じように、私たちもすごく息苦しいというように感じたので、まずは、窓のある場所と思って。五月女さんも窓って言ってたからどっちがどっちの窓をとか、取り合いになるのかなと思ったんですけれど、いい感じに選びたいものを選べたというのがあって、やっぱり時間によって自然光が変化するということがすごく私たちは利用したかったので、その場所を選択したということが大きくあります。

それで、あと、話が違ってしまうんですけれど、先ほどラウンシェンバーグの部分と全体という話をされていたんですけれども、樋口さんと作品の共通することは何かという話をした時に、見えない箇所があるということではないかと樋口さんは言っていて、それっていうのは何かというと、想像する余地を残すということなのかなと思ったんですね。それぞれが見えない箇所があるということで、部分と全体という話を森さんがされたんですけれど、すごく共感するところがあって…樋口さんは、マスクの話とかされていましたよね? - 樋口:

- そうですね。造形大学にいた時の印象で、彫刻科で木彫、丸太から仏像を作っている途中がいいなということがあって、私の友人で美術解剖学講師の阿久津先生に話したんですね。そしたらすぐ返してくれて、「それは樋口さんが完成した彫刻がすごく理想的な良い状態、完成像を描いているから、途中だっていいんだ」と教えてくれた。僕はそれまでわからなかった。なぜ途中の段階がいいのかって、ずっと思っていたんですけれど、確かにそうだなと思って。最近、若い子がマスクをしていると。マスクをしている状態を見ている人は、隠れている部分を自分の理想像として見るから美人に見えるというのをテレビでやっていて、それと繋がるなと思ったんですね。そういうことを考えているうちに、自分の「修復シリーズ」のヒーローとかを考えていて、僕は欠損物に魅力を感じて、いいなと思いながら作品にして、結局それを埋めるという作品を作っているんですけれど、今後、今の自分の理想としては、あれを埋めるような修復してしまうような作品ではなくて、欠損物のような作品を作るというのを今ちょっと課題にしています。

欠損物を作るというのは、見た人がそれを補うような作品を作れないかなということを考えていて、考えていてもなかなか作れないんですよね。その時に、五月女さんの作品が、僕の求めている作品に近いんじゃないかなと思ったんです。隠している、もともとベースに写真があって、写真というのはやはり情報力があるのにそれを思い切りばーんと隠している。あの潔さみたいなのは、僕にない部分であって。だから作れないんじゃないかなという。今回、ここ2、3日前に思ったんですけれど、自分の中から出てきたテーマというのは、自分はなかなか解決できない。作品はできないのはなんでかなと思ったら、それは自分の中での無い物ねだり、自分の欠陥をついている課題を自分で作っているから、それを追い求めているから作品がいつまでたっても堂々巡りで、無駄な時間だったのかなと。そういうことを考えないで、自分の得意なものをやれば作品になったのになという。 - 五月女:

- 誰にだってできることとできないことがありますよ。僕には、古いものをネットで買って、あの手をつける勇気はないですから。そこに手を加えるっていうのは結構すごいなと。結構勇気がいると思うんですよね。例えば、過去にあるものに手を加える。それはみなさんの作品に共通していて、実際に時間を経ていい感じになっているものとか、ある必然性の形を伴っているものにアプローチしていく時に、結構僕は、これは悪い意味で言っているんじゃなくて、暴力的だなという感覚がすごくあって。そこで、僕は一から作ってしまう方なんですよね。そこに手を加えるというよりは。

そういう意味では、多分世界中で、実際にあるものに対してアプローチするという作家は多くいるとは思うんですけれど、勇気というと言い方は変ですけれど、直線的に手を加えていける感覚というのは、彫刻を専攻されていたというので、当然物質に対してのアプローチの仕方はちょっと違うんだろうなと思うんですけれど。ちょっとそこのところを聞きたいなと思います。 - 森:

- ありがとうございます。ちょっと時間が押してしまいまして、私の不徳の致すところなんですけれど、今回の展覧会、各作家、作品だけではなくて、どういう風に作品が関係付けられていくかですとか、建築、空間との関係性といったところで、まさしくCSP の目的とする絵画と彫刻の現代ということで、各作家の話を通じて理解できる時間になったかと思います。最後に、保井さんの代わりに私がまとめるという形にさせていただきますが、今回の保井さんの企画について、私が一番面白いなと思ったのは、保井さんが書かれている文章の、お手元のチラシの後ろから5行目ぐらいなんですけれども、読み上げさせていただきますと、「本企画において作家それぞれの日常と変化する社会の境界で、救心と拡張の反復から得た感覚を、「志向」と「選択」という視点から考えます」という文章の、「救心と拡張」のところですね。保井さんにも私が突っ込んだところで、拡張の反対を求心とするならば、求める心という字を一般的には書くんですが、保井さんにとっては救心。救うというのがキーワードかなと。ある種芸術、アートについての保井さんの思いがここに凝縮されているのかなと思います。今回のアーティスト達も、ある一つの一回性のある人生の中で、アーティストという職業というか、アーティストとしての選択をされていて、そこにあるのは、救いを求めるという言葉が正しいかどうかわかりませんけれども、アートに対する真摯な思いというか、今回もそこに自分の人生を賭けるという心が現れていたと思います。学生の皆さんへのメッセージのようなお言葉をいただける時間が取れず申し訳ないんですが、その言葉一つひとつに、やはり真摯なアーティストとしての制作に対する考え、態度が今日はとても感じられる有意義な時間でした。

この後、レセプションパーティーすぐ始めなければということなので、これにて終了とさせていただきます。質問など、アーティストの方々もいらっしゃいますので、個別に質問をしていただければと思います。それでは、今回のCSP5 のシンポジウム、これにて終了とさせていただきます、長い時間ありがとうございました。